|

■472号 区民不在の財政対策

|

|

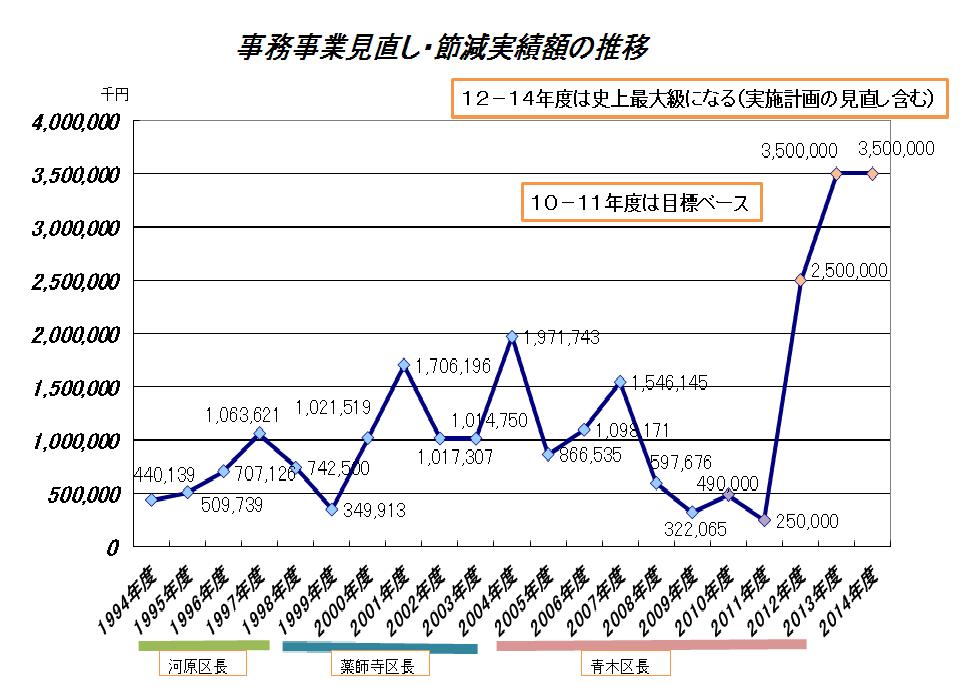

| 「行革」による削減額の推移と今後3か年の削減計画の対比 |

5月18日、区議会に対し、「緊急財政対策にかかる具体的取り組みについて」報告がありました。

失政の反省なし

なぜ「目黒ショック」と言われる「財政危機」なのか。その根本的な疑問に答える気は、区の理事者にはなく、区民への説明責任を果たさないまま、「緊急財政対策第2弾」として失政(開発優先)のツケを区民に押し付けようとしています。

180億円の削減

区民犠牲の規模は、ただ事でない。12年度25億円、13年度35億円、14年度35億円、3年間累計で180億円の削減が目標です。そして、この額を削減するために、3年間累計で500億円を区全体の見直し検討対象額として部局別に割り振りました。既定経費(3年分の60%)と実施計画経費の合算で多い順に教育委員会137億円、子育て支援部75億円、健康福祉部60億円…といった具合です。

住民参加は形式か

削減の手法は、強権的管理そのものです。まず、900ともいわれる全事務事業のランク付け(AからE)を行います。優先度を判断する視点は、区民生活への影響度、事業実施の緊急度、事業継続の必要性、実施主体の妥当性です。

ランク付けした全事務事業の中から、部局別割振額を確保するため、見直し検討対象事務事業を抽出し、これに改めてAからEまでのランク付けをします。

住民自治どこへ

区民生活への影響度を優先度判断の視点に掲げ、一見妥当に見えますが、職員が部長級を先頭に、一方的に決めていくもので、パブリックコメントは形式だけ、住民自治に基づいて合意へと練り上げていく住民参加のプロセスとは無縁です。

職員を追込む

職員が好むと好まざるとに関わらず、結果的に180億円を削減せざるを得ない状況を全庁的に意図的に作り出し、区職員を追い込んでいます。職員の人間的な思いや感情(区民のために福祉増進のいい仕事がしたい)は切り捨てなければ180億円もの巨額な削減はできません。

白紙から検討

事務事業の見直しにあたっては、事務事業の継続を前提として検討するのではなく、「歳入に見合った歳出」の視点から、ゼロベースで見直しを行うとしています。(新自由主義、「構造改革」路線そのまま、橋下大阪府政のトップダウンのやり方であり、目黒区基本構想の「住民自治確立」の理念はどこへ行ってしまったのか、展望なき悪循環の一途と言いたくなります。)

検討の日程

各部局でランク付けした見直し対象事務事業について、全庁的な視点から総体的な見直し優先度を判断し、見直し項目を決定するのが9月。10月から11月にかけて新行革計画のパブリックコメントを実施したのち、12年度予算案及び新行革計画に反映させるとしています。

なぜ180億円なのか

区は、歳入一般財源の12年度から14年度の見通しを、大震災による景気悪化の影響により3か年で83億円減収すると下方修正しました。このため、13年度14年度で112億円の財政不足が生じ、さらに、区税収入などが落ち込めば、赤字が深刻化する。活用可能な基金64億円は温存する方針を一方的に固め、合計180億円程度の財源を確保する必要がある、というわけです。

36項目に再開発中止の指示はない

緊急財政対策本部からの検討指示事項として出された36項目は、180億円の見直しを進めるための大胆な指示でした。しかも、開発優先の姿勢を改める姿勢のかけらさえ見当たりません。

上からの区民犠牲の押し付けの大行革

新規採用の抑制(雇用創出の責任は何処へ)。6中跡地、守屋教育会館跡地、箱根の保養所、JR跡地等の(売却を含む)活用策。地震の学習館、美術館、歴史資料館は、区として保有すべき施設かどうかを含めた検討。

老人いこいの家の施設数及び利用者による自主管理を含めた運営方法の検討。図書館の施設数及び運営方法の検討。各種団体への10%程度以上の削減の検討。施設使用料の見直し検討、保育園、学童保育、幼稚園の負担金(保育料)の改定の検討。ゴミ収集の有料化の検討。

緊急財政対策を口実とした自治体の変質は許せません。

【添付ファイル】 事務事業見直し(「行革」)による削減額の推移

|

|

|